周保巍(章静绘)

《现代政治思想史:从霍布斯到马克思》是英国埃克塞特大学政治理论教席荣休教授伊安·汉普歇尔-蒙克(Iain Hampsher-Monk)的代表作,其中译本最近由上海人民出版社出版。面对二十世纪后期以来政治思想史领域中研究路径的争鸣,本书回归经典解读,兼取语境分析,清晰全面而均衡地探讨了近代早期至十九世纪末期的一系列重要政治思想家的观点。本书以霍布斯的“政治世俗化”为开端,依次介绍了霍布斯、洛克、休谟、卢梭、联邦党人、伯克、边沁、密尔、黑格尔、马克思等人的思想,并内在展现了近代以来政治思想发展的两种趋势。如何看待蒙克在史学进路与哲学进路之间会通的立场,如何看待现代政治思想与传统政治思想的巨大转变?本书译者、沙龙会s36网站大全政治学与国际关系学院周保巍副教授在接受《上海书评》专访时谈到:蒙克认为,在政治思想研究中,历史进路和哲学进路并不是一种非此即彼的排他性关系,而应该超越僵化的路线之争,维持同情性的、语境化的历史理解和理性化、逻辑化的哲学重构之间的创造性紧张,认真地对待彼此的批评和吁求。

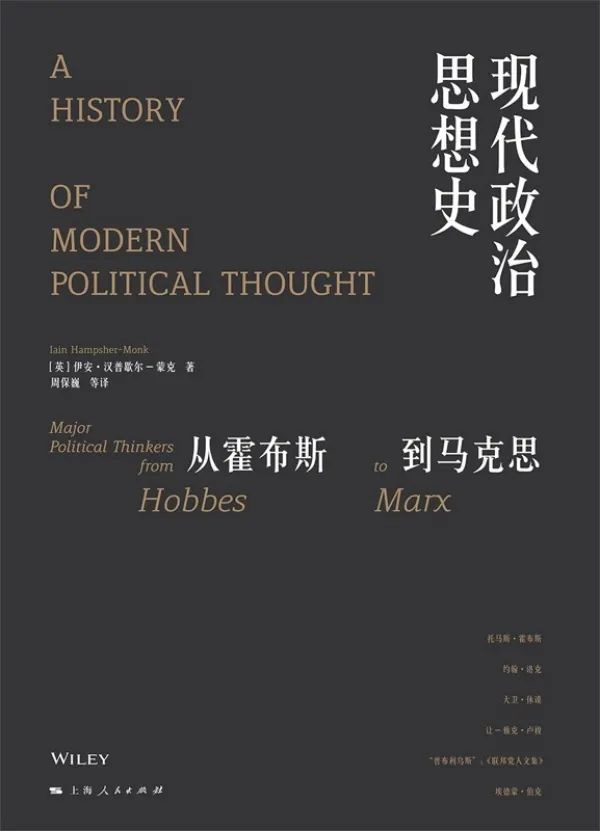

现代政治思想史:从霍布斯到马克思

[英]伊安·汉普歇尔-蒙克著

周保巍等译

上海人民出版社

2022年9月出版

844页,298.00元

伊安·汉普歇尔-蒙克

采访︱黄晓峰

在英语世界的政治思想史领域,施特劳斯学派的哲学进路和剑桥学派的历史进路曾势同水火,而在国内,这两派也各自都有不少拥趸,但蒙克却在《现代政治思想史》的中文版序中声称,“围绕政治议题的史学进路和哲学进路之间的思维碰撞,总是如此引人入胜”,他似乎并没有选边站,而是采取了一种兼容并蓄的“会通”立场,您如何看待这种立场?“会通”何以可能?

周保巍:融合和会通一直是蒙克所采取的一种自觉的方法论立场。具体例证有二:一是在埃克塞特大学,蒙克曾长期执教“西方政治思想史”和“分析政治理论”这两门课程,并自如地在这两个相当不同的思想操作系统(一个更加史学化,一个更加哲学化)之间切换;二是当1995年获得政治理论方面的个人教席时,他并没有选择“政治思想史”这个头衔(虽然这是他个人的职业认同和职业成就之所在),而是选择了“政治理论”这个更为普泛、更具包容性的头衔,意在为更加哲学化的政治理论研究保留一个开放的空间。而他执掌政治理论教席的就职演讲就是在探讨这两种研究进路之间的关系。蒙克认为,在政治思想研究中,历史进路和哲学进路并不是一种非此即彼的排他性关系,而应该超越僵化的路线之争,维持同情性的、语境化的历史理解和理性化、逻辑化的哲学重构之间的创造性紧张,认真地对待彼此的批评和吁求,并在此过程中不断磨砺和提升自己的技艺,并由此激发出更高水平的研究。

蒙克的这种“会通”取向与他的学术成长环境密切相关。作为未来的政治理论家,当蒙克于1965-1969年在基尔大学攻读PPE(哲学、政治和经济学)学位之时,正是哲学和概念分析进路的政治理论大行其道之时。在这种进路之下,所有历史性的政治理论文本,都被用作演证永恒的哲学命题的操作材料,而这种演证则旨在对其观点的融贯性进行批判性重估,借以揭示出其论证过程中所犯下的逻辑错谬,以及其论证过程中所未曾言明的预设前提。就像蒙克在其学术自传中所回忆的那样,在第一年的“哲学引论”课上,哲学家安东尼·佛留(Anthony Flew)曾这样宣布:“今天我们就开始研究哲学,这学期我们将聚焦于柏拉图的《理想国》。不要问我们什么时候开始研究当代哲学,因为我们现在就是在研究当代哲学!”正是在这样的学术氛围之下,蒙克受到了非常严格的、系统的分析哲学训练,但可以想见,在这样的学术规训之下,“历史敏感性”(historical sensitivity)是没有任何地位和空间的。此后,蒙克又转投当时正任教于谢菲尔德大学的著名政治理论家伯纳德·克里克爵士(Sir Bernard Crick)的门下攻读博士学位,研究“民主”概念。而此时,由斯金纳等人所发起的一场静悄悄的“历史革命”正在孕育,其中的一个不无启示意义的征兆便是:当蒙克对于英国内战时期“平等派”的民主理论进行了一种年代误植式的批评时,克里克不无调侃地提醒道:“请勿拿现代武器与古人作战”(Don’t hit them with modern weapons)。当时学术风气的转变由此可见一斑。就此而言,剑桥学派所掀起的“历史革命”,也只是当时一个更大的对于历史敏感性之变化的一部分,它旨在改变“后人在书写过去的历史人物和思想家时所常常表现出来的那种巨大的傲慢和不逊”(E. P. 汤普逊语)。也正是在这样的时代氛围之下,蒙克开始了自己的“历史转向”,从而成为剑桥学派的同路人,就像他所自陈的那样:“在1971年获得埃克塞特大学的政治理论教职之时,当时的政治理论研究正处于巨大的转型之中,斯金纳、邓恩和波考克已经开始着手对那些天真幼稚的(naive)文本分析提出了一个巨大的方法论挑战。尽管我自己并没有历史方面的专门训练,但是我发现他们的观点在哲学上是令人信服的(philosophically convincing)。于是,我开始着手将自己转变为一个政治思想史家。”

蒙克说他之所以服膺剑桥学派的历史语境主义,是因为它“在哲学上是令人信服的”,这句话意味深长。它意味着在吸收历史语境主义之优长的同时,蒙克也并没有放弃其大学时代所习得的那种根深蒂固的“哲学”标准。实际上,就像伯林的得意门生、著名的思想史家罗伯特·沃克勒(Robert Wokler)以后见之明所指出的那样,就二十世纪七十年代的政治思想研究而言,所发生的其实不是一场革命,而是两场革命,其中不仅有“剑桥学派”所掀起的“历史革命”,也有罗尔斯等人所掀起“哲学革命”——也即致力于一种日益分析化、规范性的政治哲学研究。而蒙克所受教和成长的环境正是这两场革命风云突起、相生相激之际,这也为其日后批判性地融合两者的智识遗产打下了伏笔。在蒙克看来,这两种方法虽各有其长,但也各有其偏:一方面,对观念或文本所进行的完全去语境化的、事后的哲学重构常常显得虚假不实,就像邓恩(John Dunn)所形象地描绘的那样,政治理论家们总是骑着一匹羸弱的哲学老马,与一个后世所附会的、子虚乌有的历史形象进行搏斗,不仅如此,他们甚至会陷入一种纯粹的腹语式的历史研究,也即借历史人物之口自话自说;另一方面,政治思想史家如果完全陷入历史语境的细节性铺陈和还原,将观念或文本完全视作特定时间、地点和环境的产物,这不仅会喧宾夺主,让伟大的文本及其作者仅仅沦为语境的附庸,甚至完全被语境所淹没和吞噬,而且还通过将其特殊化和陌生化从而斩断了其与当下的道德和政治关切的关联,并由此显得琐碎无聊。故而唯有吸收融合两者之长,才能在进行哲学重构的时候避免历史方面的不纯粹,才能在进行历史重构的时候避免道德和政治上的无关宏旨。当然就像斯金纳后来所说的那样,这无异于是一场危险的“走钢丝绳”游戏,而要成功地做到这一点须仰赖于高超的平衡技艺。实际上,蒙克的这种立场并非孤例,而是“方法论革命”时期成长起来的那一代政治思想史学人的一个普遍共识。比如沃克勒就曾指出,在经过两场革命之后,当下的政治思想史研究必须要满足更高的研究标准:一方面要致力于对文本及其意义做更丰富的语境化的描述,并在此过程中展现出职业历史学家所具备的那种驾驭精细史料的能力,另一方面又要致力于更深层的哲学重构,并展示出与哲学家相比肩的精湛的哲学素养和哲学能力。从这个意义上讲,除非哲学家成为历史学家或历史学家成为哲学家,否则人们将陷入永无休止的僵化的、低层次的路线之争,而政治思想史写作中所遇到的各种实践难题和困局将永无解决之日。就像英国著名作家奥斯卡·王尔德所指出的那样,“我们对于历史的唯一义务就是不断地重写它(The only duty we owe to history is to rewrite it)”,而蒙克的《政治思想史》就是在新的方法论起点上重写现代政治思想史的一次重要尝试。

这种“史学进路”与“哲学进路”之间的会通在具体的写作中是如何体现的?蒙克教授的这部《现代政治思想史》还有其他什么方面的特色和优点?

周保巍:就像蒙克自己所说,他虽然并非剑桥学派的传人,但却服膺于历史语境主义的方法。在书中,他不仅为读者全方位地呈现了霍布斯等十位伟大的现代政治思想家的所思所想,而且还浓墨重彩地铺陈出他们各自所置身的社会氛围和历史情境,勾勒出他们的思想在其中得以孕育和建构的政治论辩和智识语境。在其中,蒙克教授不仅探讨了经典文本,而且还探讨了“文本中的世界”(world in texts),不仅研究了核心观念,而且还研究了“观念中的历史”(history in ideas)。比如在蒙克教授的笔下,霍布斯的思想正是其所亲身经历的两场革命(科学革命和英国清教革命)的社会投射,他试图大胆地将两者联系起来,并寻求以新兴的自然科学方法来解决他那个时代所面临的政治不稳定问题;而休谟的思想正孕育于这样一个特定的历史时刻,在其中,宗教狂热、政治偏执和赤裸裸的贪婪对于后光荣革命时代的政治稳定和社会秩序造成了致命的威胁,而休谟以信念和意见为中心的政治哲学正是对这种情势的反动和应对;与此同时,卢梭独特的自由和公意概念背后所掩藏着的实际上是他对于巴黎上流社会、宫廷文化和沙龙文化的极端反感:在其中伪善和奴颜婢膝取代了高贵的真诚,恩庇和人身依附关系取代了公平的契约。正是透过蒙克所铺陈的这些大量的历史细节和历史场景,我们才能得以不受拘碍地进入场景,进入意图,进入伟大思想家的核心关切和修辞策略,进入他们的著述与他们的人生际遇和时代困境之间所存在的那种隐秘而坚实的联系,从而让那些结晶在观念中、一度貌似干瘪乏味的思想顿时显得具象、鲜活而生动起来,也从而让每个伟大思想家的文本成为其时代的精彩自传。

但是,正像蒙克教授所强调的那样,其理想中的政治思想史并不是像萨拜因的《政治学说史》那样的一部纯粹的“历史”著作,而是要能激发学生进行“哲学思考”。这主要是通过两个方面的努力来实现的:一方面,蒙克致力于重建经典思想家观念世界中潜在的融贯性(coherence)。正像蒙克自己所说的那样,“我试图展示每一位思想家的不凡成就,展示他们如何在矛盾、不连贯或混乱的信息中推导出融贯一致的结论”,虽然剑桥学派一直反对“融贯性”神话,但蒙克认为,除非有明确的反证,否则,我们有权假定经典政治思想家作为第一流大脑所具有的融贯性。而且这种融贯性也是关于真理问题唯一幸存的鉴别原则,不能轻言放弃,否则我们的语境化研究很容易就沦为丧失了整体轮廓和坚实内核的各种解释学碎片。所以,在这本《现代政治思想史》中,蒙克花费了大量的精力和笔墨来重建霍布斯、卢梭、伯克、黑格尔、马克思等人观点的融贯性。这种融贯性不仅体现在单个文本内部结构的自洽性,还体现在同一经典思想家的不同文本之间的内在思想关联和逻辑发展,体现在他们的认识论、道德观和政治理论之间的欢洽无碍。比如,在某种意义上,霍布斯政治上的绝对主义正是其认识论上的唯物主义和怀疑主义逻辑上的必然结果,而伯克政治上的保守主义,以及其对于宗教、习俗和权威的重视,也与其关于“优美”和“崇高”的审美心理学密不可分。另一方面,蒙克还致力于重建经典思想家的当代道德和政治相关性。蒙克曾直言,剑桥学派的历史语境主义虽然释放了巨大的诠释力量,但也是以牺牲既往的政治理论及其各种命题和概念的当代相关性为代价的,它虽然赢得了历史精确性的秋千,但却丧失了政治的街心转盘。正是出于对历史语境主义的这种非政治化品性的担忧——也即将政治思想史研究与当下的政治理论化活动割裂开来,蒙克强调经典思想家作为思想能动者的身份、欲望和能力,强调他们所具有的超越历史局限性进行普遍化陈述的能力。比如蒙克就强调了霍布斯命题所具有的永恒的当下意义,也即每当不受限制的利己主义和对于宗教确定性的狂热主张出现时,“政治和平就会受到威胁,而国家如果要存活,就不得不抛弃其温和的自由主义面具,宣告其终极的绝对主义权威。霍布斯的两个最为矛盾的主张——个人无限的和迥然不同的欲望和他的政治威权主义——之间有着最为完美的契合”。显然,在蒙克看来,在为各种碎片化的身份政治所困扰,而宗教狂热又有死灰复燃之虞的当今世界,霍布斯命题所蕴涵的当下的警示之意不啻于黄钟大吕。

除此之外,蒙克的《现代政治思想史》还具有如下鲜明的特色:首先是结构安排上的。围绕十位思想家展开的各章既独立成篇,但又联类呼应,独立但并不割裂,有相互之间精彩的过度和铺垫,有思想上的起承转合,有总体性的勾勒和把握。每篇都可以视为是对某位经典思想家的一个精简但又不失深度的“Introduction”,既充分地吸收了已有的前沿研究成果,又有作者自己的独立判断和见解,而且其中还有高度浓缩的对于每个思想家的核心论题的总结和提炼。故而在某种意义上着实成为每位读者思想之旅中一本有用的“旅行指南”,帮助读者从海量的文本阅读的重负中解放出来,从而可以在思想的迷宫中自由穿行。其次,它还体现了蒙克作为第一流概念史家的独特旨趣。蒙克长期与德国、荷兰和英国的第一流概念史家合作,并主编了影响深远的《比较视野中的概念史》。所以在这本《现代政治思想史》中有许多眼光独到、让人拍案叫绝的概念辨析。比如在伯克那一章中对于speculation的辨析,蒙克认为,在伯克关于法国大革命的书写中,speculation一词具有核心枢纽的地位,他既指法国文人或哲人所展开的认识论活动,也即脱离真实经验世界的形而上学玄思,也指法国的财政家或金融家所展开不稳定的、不负责任的投机性的经济活动。Speculation这个词所揭示出的正是这两个社会阶层——“哲学上的冒险家和财政上的冒险家”——所拥有的一个共同的心智特征:也即对个人幻想的放任,对纯粹意见的追逐,以及对于真实之物的罔顾。正是这两个阶层的合流导致了经济关系和道德关系的解纽,并最终引发了“法国大革命”。

无论从霍布斯还是马基雅维利开始,我们该如何理解“现代政治思想”?与传统或前现代的政治思想相比,其中的主要变化是什么?是不是您在译者序中所说的“大立法者神话”的破灭?

周保巍:从传统到现代政治思想的转型,有许多经典的概述性的描述和归纳,这种描述和归纳基本上都是围绕着现代政治进程展开的。观念虽然是看不见摸不着、无声无臭的,但它绝不是凭空产生的,大脑中的观念运动总是与现实世界中可见的政治事变遥相呼应,无论这种呼应的方式是事前的导引,还是事后的辩护。如果说现代政治的主要特征是世俗化(政教分离,或者宗教权威从属世俗权威),民主化(合法的政治权力只能来自于人民的授权和认可,并服务于人民的福祉),法治化(也即任何合法的政治权力都不可能是朝令夕改的、专断的,也不能侵及公民基本的财产和人身权利),那么发轫于马基雅维利或霍布斯的现代政治思想的重要使命,就是要通过发明一系列新的概念范畴和新的观念方式(ways of ideas)——如主权与契约,分权与代议,联邦与宪法——来因应、回答和澄清因时代之变所激发出来的种种疑问,并在此过程中为现代政治的世俗化、法治化和民主化进程鼓与呼,从而消解传统的神权政治、专制政治和寡头政治的合法性基础。这些因时代之变而激发出来的疑问包括:最高政治权力的目的、特征和范围是什么?谁应该拥有这种最高政治权力?政治权力正当的行使方式是什么?我到底应该服从于何种政治权威?在其中,我们不难看出,现代政治思想所要着力解决的一个核心问题就是政治权力的“合法性”(legitimacy)——目的的合法性,来源的合法性,范围的合法性,以及使用方式的合法性。就像洛克在《政府论》中所诘问的那样,“只谈服从和顺从,而不告诉我们谁是我们应当服从的人,那是没有用处的……要不然,海盗与合法的君主之间便没有分别……而皇冠与王笏将会成为强暴和掠夺的遗产……用极权主义所能带来的光辉和诱惑来装点权力而不说明谁应当拥有这种权力,结果只会更加刺激人们去发展其自然的野心,使人们更加热衷于争权夺势,从而为不断的斗争和扰乱埋下永久的祸根”。从“何为最佳政体”的古典之问,到“何为合法政体”的现代之问,这是一个巨大的古今之变。

至于“大立法者神话”(the Great Legislator Myth)与现代政治思想的关系,这里面重要的是要区分“立法者”与“大立法者”这两个概念。也就是说,现代政治思想虽然欢迎“立法者”,但却没有“大立法者”的立足之地,并将其拒斥为一种纯粹的、人为发明的“神话”。实际上,我们会看到,就像蒙克在书中所指出的那样,现代政治思想意识中的一个恒常主题就是:人类可以控制政治发展方向,各个政治社群能够有意识地、自觉地构建自己理想的、合法的政治制度。当联邦党人追问“人类社会是否真正能够通过深思熟虑和自由选择(reflection and choice)来建立一个良好的政府,还是他们永远注定要靠机运和强力(accident and force)来决定他们的政治组织?”时,这便是其背后的潜台词。也就是说,理应主宰人类政治生活的,不再是各种偶然、随机、神秘莫测的力量(无论是天威难测的神意,还是其他各种变幻无常的超自然力量),也不再是少数人也即帝王将相们所偶然具有的品格、德性或喜好,抑或是他们所掌握的赤裸裸的暴力,而应是人民的自由意志、自由选择和自由慎思,以及他们的自由意志、自由选择和自由慎思所缔造的良善的法律和政体。这是现代政治思想家的一个共识,也是现代早期所盛行的社会契约论背后的一个普遍的预设和吁求。从这个意义上讲,现代政治科学就是一门立法者的科学,它承认法律和政体形式(forms of government)是影响人类生活之良莠的一个最为重要的变量,而法律和政体本身也确实有优劣高下之分,有合法与不合法之别,有文明与野蛮的分际。立法者的工作就是要根据本民族的实际情况建立一个合法的、文明的和优良的法制和政体。在这个意义上,立法者的荣耀要远高于各种实用技艺的发明人,因为就像休谟所说的那样,实用技艺虽然能增加商品、提高享受,但人们的幸福与其说在于物品的丰裕,不如说在于能否在安宁和安全中享用这些物品,而享用的安宁和安全只能来自于立法者所设计的良好的法律和政体。

虽然现代政治思想看重并颂扬立法者,但它强调的是人民及其代表的“自我立法”,其中并没有像如莱库古、梭伦和努马这种古代的“大立法者”的地位。因为“大立法者”预设了某种形式的“哲人王”,预设了他的完美智能和完满德性,预设了某种一劳永逸的解决方案,预设了一个全新的开端和完美的起点,预设了某个受上帝恩宠的神圣时刻,预设了普罗大众的消极怠惰和被动无能。但所有这些都是与现代政治思维背道而驰的。更为重要的是,这种“大立法者”的政治想象或政治神话,会催生出一种政治狂热和政治激进主义,会催生出一种“体系精神”(spirit of system)或者“计划精神”(spirit of project)。因为当这种“大立法者神话”流行时,某个因历史机缘而登上政治舞台的狂悖的政治人物,可能就会以“大立法者”自诩、自许,自认为是天选之子,天赋异禀,可以设计一切,规划一切,掌控一切,操纵一切,进而把整个国家视为实现自己所心仪的完美政治图景的试验场;自认为其同胞理应屈就于他,而非他屈就于其同胞,就好像国家是为他而设,而非他是为国家而设。与此同时,在追求理想中的政治目标时,他自以为真理在手,完全不顾及现实中所存在各种既有的利益格局和强大的民众偏见,丝毫不懂得折衷、调和和妥协,一意孤行,结果却往往会造成由于“要求的太多,却反而什么都得不到”。不仅如此,为了实现自己一揽子一劳永逸的解决方案,他甚至不惜动用暴力,就像斯密在《道德情操论》中所描述的那种政治“棋手”,只是将普罗大众视为一个个可以在其政治棋盘中随意摆弄的棋子,或者更有甚者,就像霍布斯在《利维坦》中所描述的那种政治“建筑师”,只是将人民大众视为一堆可以按照自己的理想构图而对其中的粗糙不平、不合常规之处随意删削的无生命的质料。但真正的问题在于:人类中的任何天才,不论其才识如何渊博,都不可能仅靠个人的理智和思虑设计出一个理想的、十全十美的政制方案。为政治共同体建章立制这项历史性工程必须综合大多数人的意见,以经验为指导,并依据人们在实践中所感到的不满、不便在时间长河中逐步加以完善。恰如韦伯所言,政治的奠基和改良绝非横刀立马、一蹴而就的功业,而是一个复杂的、漫长的系统工程,是一份“出劲而缓慢地穿透硬木板的工作”。也正是在这个意义上,苏格兰启蒙思想家约翰·米拉(John Millar)才说,“那些根据一种完美的理想模式建构政治宪章,并试图将其引入所有国家,而毫不顾及人们的秉性嗜好……是最有害的计划者(projector)。对于这样的一个人,不仅不能把他称颂为一位莱库古,而应该把他当成一个疯子囚禁起来”。

正如您所说,从霍布斯的《利维坦》问世,到马克思、恩格斯的《共产党宣言》的这两百年间,既是西方社会风起云涌、狂飙突进的二百年,也是人类思想史上一个天崩地裂的“鞍型期”。其间,人们“对于政治的理解和诠释出现了一些范式性变化,这些范式在革新和颠覆了人们传统政治认知的同时,也引入了观察和解析政治显现的新方法、新视角和新变量”。请问这些新范式和新变量都是些什么呢,它们对我们的政治理解产生了何种影响?

周保巍:在讲述英国内战史的《比希摩斯》(Behemoth)的开篇,深谙修辞之道的“政治科学”大师霍布斯曾这样写道:“如果时间与地势一样有高低之分的话,我坚信时间的巅峰将是1640年到1660年之间的这段岁月。因为如果你在那段时间里,也就是在那座魔鬼之山(Devil’s Mountain)上,留心这个世界并观察人们的行为,尤其是在英国,那你会看到这个世界可能展现的形形色色的不正义和各式各样的愚蠢。”同样,如果拉长历史视野,我们可以说在蒙克所处理的从“霍布斯到马克思”的这个时间段,也正是现代政治思想史上的一个“时间之巅”和“魔鬼之山”,我们似乎可以从中看到现代政治思想所发生的形形色色的变化和转折。

第一个是政治学的“经济转向”,也就是随着现代“经济”范畴的崛起,从而导致传统的政治学转型为“政治经济学”。随着商业革命的展开,随着一个由“贸易所打造的世界”的崛起,经济学已由传统意义上的“家政学”升格为“国家事务”,而马基雅维利所自诩的那种我虽然不懂商业盈亏之术但我却精通于治国理政之道已然成为一种虚骄的妄词。新的商业时代呼唤着一种全新的政治科学,于是我们看到,从霍布斯开始在《利维坦》中涉足“国家的营养和生殖”,到卢梭惊呼“古代的政治家们永远都在谈论伦理和德性,而我们现代的政治家却只谈商业和金钱”,再到马克思所发明的“历史唯物主义”,这表明人们再也不能仅仅就政治谈政治,而只能在与经济的关联和互动中谈论政治,谈论政治的经济限制或经济的政治约束:比如什么样的政府样式最有利于工商业的发展和财富增长?货币经济的发展,尤其是汇票、股票、债券的发明,以及由此所造成的财富的动产化和商人事实上的“世界公民”地位,到底对于现代国家的治理提出了何种挑战?经济结构的变动与政治结构的变动之间到底存在何种关系?财富是不是注定会带来权力?如何协调土地利益和金钱利益、市场竞争与贫富分化之间的关系?如何审视商业社会中“贸易猜忌”“公债”及其致命的政治后果?正是在回应这些迫切的时代之问中,曾经的政治学家不得不纷纷转型为政治经济学家,于是我们就看到休谟所写的大量的政治经济学随笔,密尔所写的《政治经济学原理》,马克思所写的《资本论》。在这种意义上,随着现代商业社会的兴起,经济力量和经济关系不仅塑造了现代政治进程,也塑造了现代政治思想家的问题意识和理论视野。

第二是现代政治思想的“意见转向”,随着“意见”(opinion)成为现代政治思想一个重要的分析范畴,政治学在某种意义上也就转型为“意见(或信念)的政治学”。如果说以往的政治学更多地聚焦于可见的物质性的权力、利益,那么,随着现代民主化进程的展开,随着公共媒介和公共领域在十八、十九世纪的形成和扩张,现代政治思想家开始在权力、利益之外发现无形的“意见”,发现为权力、利益做出合法性辩护的“意见”的重要性。就像休谟所说,考虑到占人口绝大多数的被统治者在力量上的绝对优势,那么显而易见,统治者的统治无论如何都不可能单纯地建基于赤裸裸的暴力,而必然奠基于意见,尤其是关于合法性的意见。这不仅适用于最自由、最民主的政府,也适用于最专制的军事暴政。如果说像柏拉图这样的古典政治哲人曾希望带领众人走出“意见”的洞穴,并将政治奠基于“真理”(知识)之上,那么经过怀疑主义之智识洗礼,并遭受过以寻找唯一宗教真理为名而发动的宗教战争之浩劫的现代政治哲人们,已不再执着于以真理取代意见,而是试图与意见共舞,并致力于“意见(信念)的政治学”。也就是说,他们不再关心特定意见之真假,而只关心对于特定意见(信念)之信奉在政治上或道德上所产生的后果,尤其是在塑造政治合法性方面的后果。正是出于这种考虑,马基雅维利强调统治者要注意塑造其在人民心目中的形象(表象),不应被视为“变幻无常,轻浮浅薄,柔弱懦弱,优柔寡断”,而应当表现出“伟大,英勇,严肃,庄重,坚韧不拔”;霍布斯则主张统治者要全盘审查各种学说和意见,因为“因为人们的行动来自意见,为了他们的和平与协调起见,良好地管理人们的意见就是良好地管理人们的行为”。伯克也指出,“意见是国家的伟大支柱”,“意见就是安全”,直到马克思提出其独特版本的“意识形态”概念。这表明,现代政治思想家们都意识到,让任何一个现有政府成功运转的是公共意见(public opinion),是那些施行统治之人和那些接受统治之人的信念(belief),是他们愿意容忍这一政府,愿意以行动捍卫和保存这一政府,愿意为了该政府的正常运作而做不得不做之事的意见和信念。故而我们可以说:一个现代国家的生存能力,一方面取决于它是否有能力和资源来塑造公共意见从而让民众坦然地接受现实,另一方面也取决于它们是否有能力和决心来改造现实以满足公共意见的要求。

第三个是“历史转向”,也即逐步引入时间和历史意识,引入历史敏感性和历史主义的思维范式,从而让传统的政治学转变为某种意义上的“历史政治学”(historical politics)。从休谟晚年宣布“这是一个历史的时代”,到勒南(Ernest Renan)宣称“历史是十九世纪真正的哲学”,在这一时期,历史意识逐步向政治学领域渗透,从而不仅从根本上塑造了我们对于政治、政治生活和政治过程的理解,而且也塑造了我们建构政治理论的方式。这主要表现在以下几个方面:首先,正是在这一时期,以霍布斯、斯宾诺莎、边沁为代表的那种笛卡尔式的建立在数理逻辑基础上的,以几何学为样本的先验的、演绎性的政治科学,逐步让位于一种以孟德斯鸠、休谟、伯克为代表的牛顿式的建立在实验基础上,以化学为样本的归纳性的历史主义的政治科学。因为正像英国十九世纪著名历史学家麦考莱(Thomas Babington Macaulay)所激烈批评的那样,当人们一旦以谈论线条与数字的方式来谈论权力、幸福、动机时,就会陷入无穷无尽的荒谬,而像边沁那样“以数学形式从一个假定的(人性)前提推演出的一个政府理论”的做法,更是在“简洁逻辑的炫目外观之下所掩藏的一种草率思维”,它虽然具有精确、正式和严谨的解证外观,但实质上却是“最平庸的、最卑劣的诡辩”(the meanest and most abject sophisms),其性质不亚于江湖游医“通过热的本质来推断治疗发烧的疗法”。建构政治科学的真正方法必然是基于历史经验和历史证据的归纳法。这就造就了政治科学与历史在十九世纪的紧密结盟,就像剑桥大学皇家钦定教授西利(John Robert Seeley)所说:“没有了历史,政治科学便成了无源之水,没有了政治科学,历史便成了无果之木。”其次,那种以非历史的、抽象的自然权利为基础的、以社会契约为工具的理想主义或理性建构主义政治,逐渐让位于一种以先例、风俗、传统、时效(prescription)为基础的现实主义的“实验政治”(experimental politics)。在其中,历史的审慎取代了先验的逻辑,渐进的改良取代了激进的革命。作为对于法国大革命之悲剧后果的反动,以休谟、伯克为代表的“实验政治”的提倡者大多倡导对于既有政制的尊重——“安然服从于我们生活于其中的那个国家已确立的政府”,并在此基础上谋求最大可能程度的渐近的改良,他们所信奉的是“米德塞克斯的一亩地要远好于乌有之乡中的一个王国”(An acre in Middlesex is better than a principality in Utopia)。因为在斗室里依靠抽象理性所设计出来的最佳政制就像法国大革命时期的“指卷”一样,其价值只是纸面上的。一个制度要扎根,要赢得人们的认可和信从,仅仅靠理性的说服是远远不够的,还必须从习俗、情感、想象甚至偏见中得到强有力的支援。而要获得这些,它必然是从历史深处逐步地、有机地生长出来的,而非人为设计并由外部所强加的。最后,随着社会契约论的衰落,自休谟以降的现代政治思想家们不再从事于静态的、平面化的政体分析和最佳政体建构,而是走进历史,置身于浩浩荡荡的历史洪流,以一种长时段的、发展的、历史哲学的眼光来审视和分析政治社会的流变,以一种文明演进论的视野来书写政治社会的“自然史”或“推测史”,并在其中分析政治社会的变迁与生产方式的变革、社会阶层的代谢、政治权力的扩散之间的互动关系,从而清醒地认识到:从不存在超越时空条件放之四海而皆准的理想政制,正是历史发展的不同阶段,使不同形态的政府形式成为可能。诚如严复所总结的:“英人穆勒之言曰:‘治理体无所谓美恶也,适其时而已。’自专制以至共和皆有其最宜之世,用之而当,而后真幸福生焉。彼固于治理体而强分高下者,天下之至愚也。”

第四个是品格转向,这表现在“品格”(character)概念在政治理论领域的兴起以及其所具有的越来越重的分量,从而使政治学在某种意义上转型为一种“品格的政治学”。这是更具英雄气概的公民人文主义“美德”(virtue)概念以一种更具平民色彩和更具社会科学形式的一次回归。这种“品格政治学”首先关注的是政治生活与品格塑造之间的关系,也即致力于探究什么样的政治经济安排最有利于塑造国民品性,最有利于培养“更好的人”。就像卢梭所指出的那样,“无论人们采取什么方式,任何民族都不外是它的政府的性质所使它成为的那种样子”;其次,这种“品格政治学”还致力于扩展我们关于政府功能的认知,让我们认识到:除了保护个人的私产和人身安全这种消极的保护功能,政府还应发挥出某种更为积极的教育功能,政府不仅要安排公共事务,而且还要影响心灵,还要致力于提升公民的道德和精神品格。比如密尔之所以为民主政治和地方政治辩护,其中最重要的一个原因,就是它能够消除传统政治所形成的那种谦卑屈从的、自私自利的消极人格(怠惰无为,无抱负,无欲求),从而培养出一种更具个性的、“积极的”“生机勃勃的”、对公益怀有同情之心、永不知餍足的人格。最后,这种“品格政治学”还致力于思考现代社会状况对国民品性所产生的消极影响及其政治上的救治之道。比如斯密、伯克、马克思都考察了现代社会的劳动分工,以及由此所带来的机械的、单一乏味的重复性劳动,对工人阶级身心方面所造成的双重摧残,从而导致他们思想狭隘,难以处理复杂的事务,也无法对国家大事形成一种广泛的、超越的、相互联系的观点。还比如密尔思考了现代物质文明的进步所导致的英雄主义的没落和道德上的懦弱——人们“不能忍受嘲笑,不敢面对恶语中伤,不敢对任何经常遇到的人诉说不快”。而黑格尔也思考了现代工业社会所产生的结构性贫穷对穷人的人格所产生的负面影响:失去财产的穷人也失去了确立自身人格的手段,失去了自尊和自我意识。不仅如此,贫穷还斩断了他们与他们所生活于其中的文化世界的联系,从而造成了精神上的癫狂。

正是在这一历史时期,在以上各种转向的影响之下,人们逐渐地形成了一种更为整全的政治科学观念,并涌现出一大批拥有一颗“百科全书式心灵”(encyclopedic mind)的人物,他们“思接千载,视通万里”,他们认识到了整个社会是牵一发而动全身的——正所谓“铜山西崩,洛钟东应”,他们认识到政治的“嵌入性”(embeddedness),他们已不再像卢梭那样轻率地宣称“一切问题在根本上都取决于政治”,就好像“政治”是一抓就灵的牛鼻子。而是如休谟、伯克、密尔、黑格尔、马克思等人所认识到的那样:政治与经济、社会、意见(信念)、历史和礼俗存在着紧密的“互嵌性”,不仅政治塑造了一切,一切也塑造了政治。

通过阅读蒙克的这部著作,我们不难发现,在从霍布斯到马克思这一脉络的经典政治思想家的论述中,关于人性、财产权、商业的讨论和阐发占据了大量的篇幅,甚至在某种意义上构成了他们讨论现代政治思想的基本预设和核心内容。在您看来,这些要素在政治思想研究中的重要性到底体现在哪里?它们之间到底存在着什么样的逻辑关联?对于我们思考现代政治有何启示意义?

周保巍:确实,人性论是现代政治思想一个非常重要的基石。就像伯克在给斯密的《道德情操论》的贺信中所说,任何不以人性为根基的道德、政治和经济学说,就像是中世纪的哥特式建筑,将一个庞大的拱顶安置在一根纤细的柱子上。正是出于同样的关切,休谟在《人性论》中指出,“人性是一切科学唯一稳固的基础”,“任何重要问题的解决,无不包括在关于人的科学中间:在我们没有熟悉这门科学之前,任何问题都不能得到确实的解决”,而对于“研究结合在社会中相互依赖的人类”的政治科学而言更是如此。当然,任何政治建制和政治安排都是以特定的人性构想和人性预设为前提的,如果说古典的城邦政治是以“政治动物”为人性预设,在中世纪的基督教政体以“原罪”为人性预设,那么,现代政治的展开也必须以一种新的人性观为前提。正是出于这种强烈的需求和动机,在现代早期,出现了一股重新“认识你自己”的智识潮流和对于人性的“再发现”。就像卢梭所指出的,“我觉得人类的各种知识中最有用而又最不完备的,就是关于‘人’的知识。我敢说,德尔菲神庙里唯一碑铭上的那句箴言(也即‘认识你自己’)的意义,比伦理学家们的一切巨著都更为重要、更为深奥”。这种对于人性的再发现最重要的成果主要表现在以下两个方面:首先是对于人性的现实主义眼光,就像许多现代早期的政治思想家所众口一词地指出的那样,他们不再从书本中认识人,而是从现实中认识人,不再按照人们所希望的样子来想象人,而是按照人本来的面目来认识人,这是一种心灵的解剖学,而不是一种心灵的浪漫史(romance)。其次,在这种心灵解剖学之下,现代早期的思想家们开始重估人性中的各种非理性的成分,重构人类心灵中理性与激情、想象、习惯之间的关系,并进而认识到:人是各种激情的复合体,主导人类行为的并非是理性,而是诸如贪欲、虚荣、骄傲,怜悯等形形色色的激情,正像休谟所说,“理性是而且应当是激情的奴隶”。

而财产权的论题就是在这种新的人性观之下被引入现代政治哲学的。因为当大家组成一个政治共同体、结群以营生的时候,政府所面对的最重要的任务,就是要约束各种非社会的、甚至是反社会的激情,而其中最彰明卓著的当属对于财物的贪欲。“只有这种为自己和最接近的亲友取得财物和所有物的贪欲是难以满足的、永久的、普遍的、直接摧毁社会的。”于是,在这种情势之下,能否以一种普遍而明晰的法律来划定和保护财产权以约束贪欲便成为每一个政治共同体成败利钝之关键,也成为每个现代政治思想家所思考和关切的核心议题。虽然在历史上,不同的思想家对于财产权到底是一种自然的权利,还是人为的惯例(convention),是绝对的,还是相对的,是完全个人性的,还是具有社会属性,存在各种不同的竞争性的看法,但总的基调是强调财产权的确立和保护在人类文明史上所扮演的积极作用。正像斯密的衣钵传人麦克库洛赫(J. R. McCulloch)所指出的那样,“在财产所有权制度确立以前,那些现在非常文明的国家同新西兰和勘察加未开化之人处于同样可怜和困苦的水平……财产所有权制度不能让所有的人都富有,因为它不能让所有的人都幸运、节俭和勤劳。但是它所做的,比社会所有其他制度所做的一并加起来还更能产生这样的结果”。而政府的主要职能便是保护这种财产权,因为财产权是经济繁荣和国民福祉的基础,就像十八世纪著名的共和主义作家高登(Thomas Gordon)所说,“哪里的财产少有安全,哪里就少有勤勉;这就如同哪里的美德是危险的,哪里就少有诚实”。

至于商业,它也同财产权一样是人类基于开明的自利(enlightened self-interest)所做出的有用的发明。斯密曾指出,在人类历史上,曾出现过三种不同的满足欲求的方式:一种是暴力的方式,也即以战争劫掠他人财物的方式来满足自己的欲求;一种是乞讨的方式,也即以种种卑劣的、阿谀逢迎的行为博得别人的厚意和施舍;第三种是基于平等的商业互惠关系。在前现代社会,无论是古希腊罗马社会,还是中世纪的封建社会,都是前两种方式占据了主导地位:一方面,对外热衷于征服和劫掠,轻视劳动、鄙视交换,宁愿流血也不愿意流汗;另一方面则是内部的强制性的奴役和依附,普罗大众唯有依靠统治者的恩庇和施舍才能过活。只是到了现代商业社会,“你给我所要的东西,同时你也可以获得你所要的东西”这种等价的公平交换才成为一种主流的满足欲求的方式,并在此基础上形成了现代的市场交换秩序。从暴力劫掠到等价交换,从征服精神到商业精神,从人身依附到人格独立,这是人类文明史上的一大进步。正像托克维尔所写道的那样,“商业自然是一切狂热激情的敌人。商业爱温和,喜欢妥协,竭力避免激怒人。它能忍耐,有柔性,委曲婉转,除非万不得已决不采取极端手段。商业使人各自独立和重视自己的个人价值,使人愿意自己处理自己的工作,教导人学会成功之道。因此商业使人倾向自由而远离革命”。

正是新的人性观使奠定于开明自利基础之上的私有产权和市场交易制度成为可能,而现代政治也正是奠定于私有产权和市场交易制度之上。从这里我们所能获取的一个教益或许是:所有的制度设计都必须基于现实中的人性,必须得到人性的卫护。任何背离人性、忤逆人性的制度,都是非人道的,也是不可持续的。

请您从译者的角度,谈谈蒙克这本书让人感受最深、启发最大的一点是什么?

周保巍:在当下中国,包括政治思想史在内的思想史研究一直处于比较边缘的地位。这种不景气除了学科建制以及其他方面的原因外,一个最为直接的原因是大家现在似乎已不再相信观念的力量。在这种背景之下,我想蒙克这本书的意义或许在于:通过讲述现代历史上那些仅凭“思想的力量”便塑造了人们的认知、情感和行为,塑造了人们的政治想象和政治建构,并进而塑造了人类历史的各种可能性及其最终走向,从而让自己的名字和墓碑永久地高耸在人类心灵之上的伟大思想家,以及他们非凡的观念方式和思想历程,藉此来重申思想的力量,观念的力量。这也让我想起著名的匈牙利经济学家雅诺什·科尔奈(János Kornai)在其自传的“中文版序言”中所讲述的一个小故事:在访问中国的过程中,无论是在哪里,无论是遇到谁,人们总是一次次心怀虔敬地对他说,“我是您的学生”。科尔奈为此感到由衷的自豪,科尔奈当然有理由感到自豪,而且他也配得上这种自豪。但在我看来,科尔奈之所以感到自豪,似乎还有另一层未曾言明的理由。因为早在两百年前,面对亚当·斯密——经济学“万神殿”里最伟大的那一尊神,当时权倾朝野、煊赫一时的英国首相小皮特也曾带着一帮朝臣不无谦恭地说道:“我们都是您的学生。”虽然时间迥异,虽然场景不尽相同,但正如科尔奈自传那无与伦比的书名所昭示的,它们都无一例外地彰显了“思想的力量”(By the Force of Thought),甚至是思想的尊严。在其中,说服战胜了强制,观念驯服了权力,批判的武器超越了武器的批判,就像科尔奈所自陈的那样:

我毕生为思想而奋斗,从不追求权力与富贵。某些时候,我也能对某些事件的过程产生影响,但这绝不是因为我高高在上向他人发号施令的结果,也不是我出大钱买通他人与我合作的结果。如果我曾对任何人或任何事产生过影响,那也是我的谈话或写作中表达出来的思想的结果。

来源|2月5日澎湃新闻客户端

编辑|卢昱舟